Die Geschichte der Videospiele

Eine Reise von den Experimenten der Wissenschaft bis zur modernen Gaming-Kultur

Teil 3:

Die Zukunft des Gaming: Technologie als Spielwiese

Nach der Ära der Hochleistungskonsolen und des mobilen Booms steht die Spielewelt vor einer neuen Transformation, die von Software und Vernetzung angetrieben wird. Die Zukunft des Gamings wird nicht nur durch bessere Grafik, sondern vor allem durch Barrierefreiheit, Individualisierung und die Verschmelzung von Realitäten definiert.

Künstliche Intelligenz (KI) – Der intelligente Spielmacher

Künstliche Intelligenz ist nicht länger nur ein Werkzeug, das Gegner in Spielen steuert. Sie revolutioniert die Art und Weise, wie Spiele entwickelt und erlebt werden:

- Dynamische Inhalte und Storytelling: KI kann in Echtzeit Quests, Dialoge und sogar ganze Spielwelten generieren (prozedurale Generierung, wie in No Man's Sky), was die manuelle Gestaltung reduziert und zu unendlich variablen Abenteuern führt.

- Adaptive Herausforderung: Moderne KI-Systeme analysieren das Verhalten, die Vorlieben und den Spielstil eines Spielers. Dadurch kann sich der Schwierigkeitsgrad von Gegnern oder Rätseln dynamisch an die individuellen Fähigkeiten des Spielers anpassen. Dies sorgt für gezielte Erfolgserlebnisse und verhindert Frustration.

- Lebensechte NPCs: Nicht-Spieler-Charaktere (NPCs) werden durch KI mit eigenem "Willen" und adaptivem Verhalten ausgestattet. Sie können aus dem Spielgeschehen lernen, realistischer reagieren und so virtuelle Welten fesselnder machen.

Immersive Welten: VR, AR und Neurogaming

Die Grenzen zwischen der digitalen und physischen Welt verschwimmen durch erweiterte Realitätstechnologien:

- Virtual Reality (VR): Kabellose Headsets mit verbesserter Auflösung und haptischem Feedback durch Handschuhe oder Anzüge steigern die Immersion exponentiell. VR ist nicht mehr eine Nische, sondern wird zunehmend in Mainstream-Titel integriert und wächst zu einem Multi-Milliarden-Markt heran.

- Augmented Reality (AR): AR-Brillen (wie die Apple Vision Pro) erweitern die reale Welt durch digitale Ebenen. AR-Spiele machen die physische Umgebung zum Spielfeld und bieten neue Möglichkeiten für ortsgebundene Unterhaltung.

- Neurogaming: Die ultimative Grenze der Immersion ist die Gedankensteuerung (Brain-Computer-Interfaces). Diese Technologie, die sich noch in einem frühen Stadium befindet, könnte eines Tages ermöglichen, Spielfiguren durch reine Gedanken oder biometrisches Feedback (Puls, Emotionen) zu steuern und Gaming wirklich barrierefrei zu machen.

Cloud Gaming – Spielen ohne Limits

Cloud Gaming beendet die Notwendigkeit, ständig in teure, lokale High-End-Hardware (PC oder Konsole) zu investieren:

- Hardware-Unabhängigkeit: Dienste wie Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce Now oder Amazon Luna führen die Spiele auf externen Serverfarmen aus. Der Spieler benötigt lediglich einen Bildschirm und eine stabile Internetverbindung, um Konsolen- oder PC-Spiele in Full HD zu streamen.

- Plattform-Flexibilität: Die Cloud ermöglicht Cross-Progression. Ein Spiel kann auf dem Fernseher begonnen, auf dem Smartphone in der U-Bahn fortgesetzt und abends auf dem Laptop beendet werden. Der Fortschritt wird überall synchronisiert.

- Sofortiger Zugriff: Installationen und lange Updates gehören der Vergangenheit an, da Spiele sofort per Abo-Modell abrufbar sind. Dies macht Gaming zugänglicher und reduziert den Hardware-Müll.

Neue Geschäftsmodelle und soziale Räume

- UGC (User-Generated Content): Plattformen wie Roblox oder Fortnite (mit dem Unreal Editor) entwickeln sich zu Co-Creation Spaces, in denen Spieler selbst zu Entwicklern werden. Der Fokus liegt darauf, Spielern die Werkzeuge zu geben, eigene Levels, Mods oder ganze Erlebnisse zu erschaffen, was Engagement und Community enorm stärkt.

- Gaming als "New Social Space": Spiele dienen immer mehr als digitaler Treffpunkt, in dem man mit Freunden abhängt, Events besucht oder Musik hört, selbst wenn man gerade nicht spielt. Die Grenze zwischen Spiel und sozialer Plattform verschwimmt.

- Indie-Innovation: Trotz des Vormarsches der Megatrends bleibt der Indie-Markt ein wichtiger Motor für Kreativität. Kleinere Teams können schneller agieren und experimentelle Konzepte umsetzen, die sich auf einem überfüllten Markt abheben.

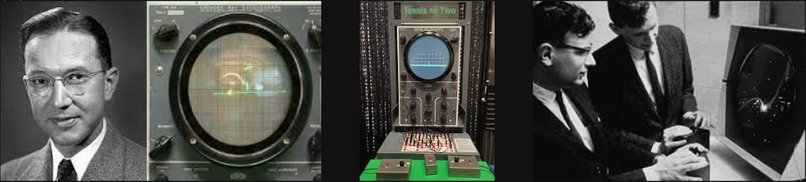

Wenig später, im Jahr 1962, entstand "Spacewar!" am MIT. Es war ein Spiel für zwei Spieler, die Raumschiffe steuerten und sich gegenseitig mit Torpedos beschossen. Es war Open Source und wurde schnell von anderen Forschern adaptiert und weiterentwickelt. Der große Durchbruch für die breite Masse kam dann Anfang der 1970er Jahre mit Arcade-Spielen. "Computer Space" (1971) war das erste kommerziell erhältliche Arcade-Videospiel, aber erst "Pong" (1972) von Atari wurde zu einem riesigen Erfolg und legte den Grundstein für die Videospielindustrie.

Der Aufstieg der Konsolen und der große Crash (1970er - frühe 1980er Jahre)

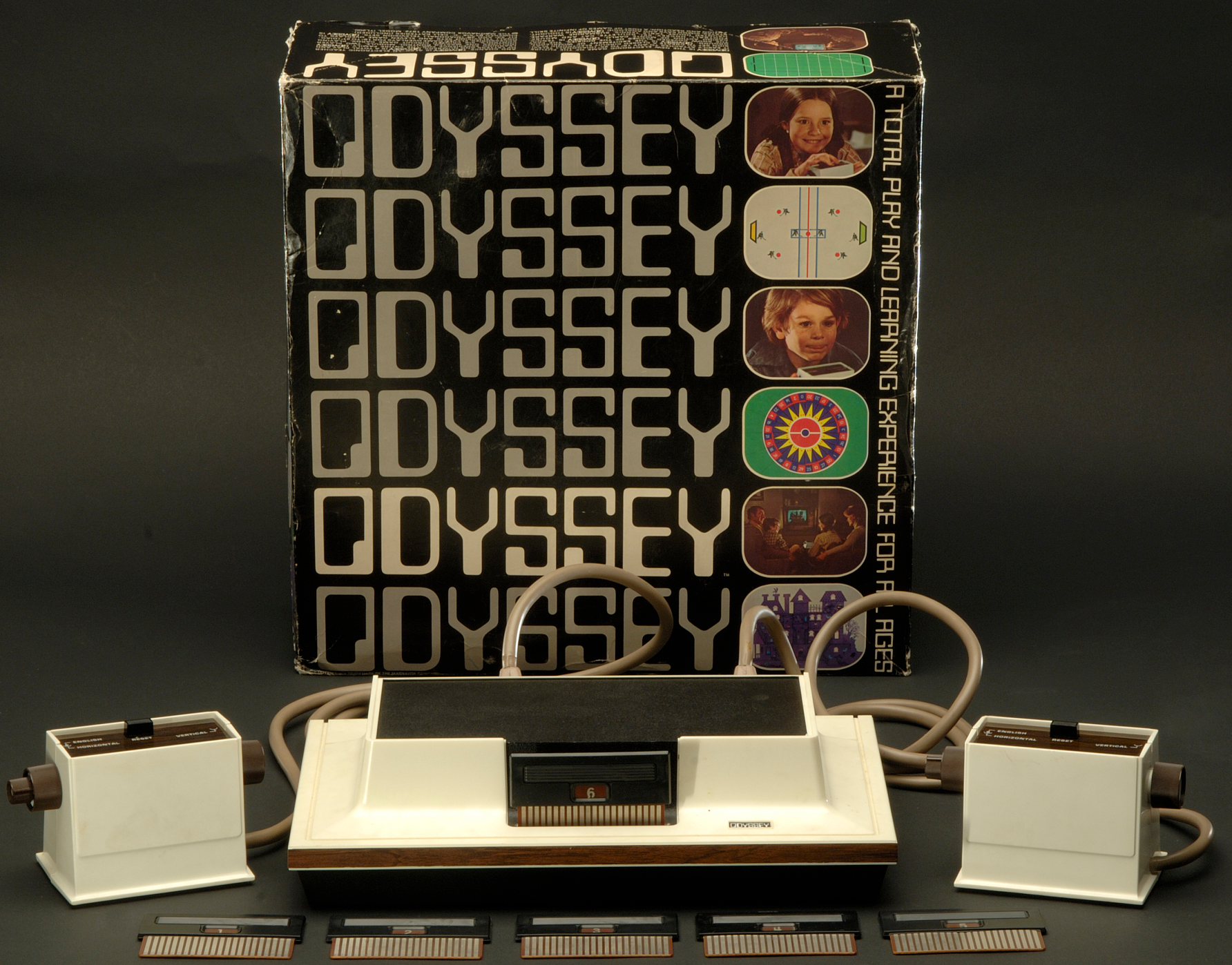

Nach dem Erfolg von "Pong" begann der Markt für Heimvideospiele zu boomen. Die erste Heimkonsole, die Magnavox Odyssey, gab es zwar schon 1972, aber erst mit der Einführung des Atari VCS (später als Atari 2600 bekannt) im Jahr 1977 wurden Videospiele wirklich zum Massenphänomen für zu Hause. Titel wie "Space Invaders", "Pac-Man" und "Pitfall!" fesselten Millionen von Spielern an ihre Bildschirme.

Nach 1977: Der Boom und der große Crash der Videospiele

Die späten 1970er und frühen 1980er Jahre waren eine turbulente, aber auch enorm prägende Zeit für die Videospielindustrie. Der Erfolg des Atari 2600 (VCS) löste einen wahren Boom aus. Hunderte von Unternehmen sprangen auf den Zug auf und begannen, Spiele für die Konsole zu entwickeln.

Das Problem des überfluteten Marktes

Leider führte dieser Boom zu einem ernsthaften Problem: Der Markt wurde mit qualitativ minderwertigen Spielen überschwemmt. Viele Studios produzierten schnell und billig, oft ohne viel Rücksicht auf die Spielqualität. Das Vertrauen der Verbraucher litt enorm. Ein prominentes Beispiel ist die Atari-Adaption von "E.T. the Extra-Terrestrial" (1982), die als eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten gilt. Der Titel verkaufte sich so schlecht, dass Millionen von unverkauften Modulen in einer Mülldeponie in New Mexico vergraben wurden – eine legendäre Geschichte, die erst 2014 durch eine Ausgrabung bestätigt wurde.

Der Video Game Crash von 1983

Diese Übersättigung und der Vertrauensverlust führten zum sogenannten Video Game Crash von 1983. Der Umsatz der Branche brach dramatisch ein, und viele Unternehmen, darunter auch Atari, gerieten in massive Schwierigkeiten. Experten und Medien erklärten die Videospielbranche für tot, und es schien, als wäre die kurze Ära der Heimkonsolen vorbei.